今年の8月に苦難のPayPay事件を乗り越えてようやく手に入れたSONY α6700。

それから購入して早2か月が経った今、実際に使ったからこそ分かる悩みなども出てきたので書き殴りたいと思います。

良かった点

1. 外への持ち運びのハードルが格段に下がった

まずはこれを語らずしてα6700は語れない。

片手に収まるほどの筐体サイズに重量もバッテリー込みでわずか493g。マジで軽っるい。

いつも外出する時に使うバックパックに入れても全く苦痛に感じない。それを言うならMacBook Proの方がよっぽど苦痛。

SIGMA 30mm F1.4 DC DNを付けた状態でも重さはわずか758gしかない。

Nikon D7000時代の一番の悩みであった『重すぎて持ち運びたくない』という問題は完全に解消された。デカすぎる。

2. 出てくる画は本当に綺麗

APS-Cセンサーを搭載したこのちっちゃいα6700でも、フルサイズを思わせるほどのクッソ綺麗な写真が撮れたりする。

とある旅先の祭りに行ったときの写真。

いやどう?普通に綺麗じゃない?

多少のLightroomでの色現像はしているものの、ほぼ撮って出しみたいなもの。流石のExmor R®とBIONZ XR®の美しさが出ているような気がする。

この綺麗さをあんなちっちゃいサイズで再現できちゃうんだから本当にすごい。

これは奈良県の法隆寺に行ったときのスナップ写真。

シャッタースピードを1/4000まで落として水の動きを繊細に捉えるようにした。

いやー綺麗じゃね?

これもLightroomで色現像はしているものの、ほとんど撮って出しの写真。AIノイズ除去なんかも行っていない。日中のシャッタースピードが高い撮影ならかなりのノイズ耐性があるように感じます。

まさかのこいつ、星撮影まで出来てしまう。

これは自宅の前で撮影した何気ない日の星空の写真。初めて星空撮影をしたから正直設定もごちゃごちゃしてるし何が正解なのか分からないけど、確かにちゃんと星を撮影出来てる。

周りの生活光だらけの環境でこの撮影が出来てるから、撮影スポットに行って撮影すればちゃんとした星空撮影が出来そう。星空撮影ってフルサイズの特権だと思ってたけどAPS-Cでも行けるんやな・・・

と、作例を三個ほど出したがかなり自分の好きな色合いというか写真というか。これをあんなちっちゃいサイズで出せてしまうんだから恐ろしいまである。

3. バッテリー持ちがかなり良い

これはカメラ選びの時にSONY α6400と悩んでいたこともあり、α6700とα6400の大きな違いの一つにバッテリーサイズの違いがある。

α6700の搭載バッテリーはNP-FZ100というSONY αシリーズのミラーレスカメラの中で一番大きいサイズのバッテリーが搭載可能であり、正直一日中つかってもバッテリー切れまで起こす心配がない。

予備でもう一本持っておけば、まずバッテリー切れで撮影できなくなるなんて心配はなくなる。

こいつ、こんなちっちゃいサイズのくせに正規品は平気な顔で一万円ぐらいするから侮れない。

と、まあ細かいことを言えば『バリアングルモニターの使い勝手がいい』だの『前面ダイアルが便利』だの色々あるけど省略、つまりは必要最低限はしっかり兼ね備えていたという話。

でも、まあ、いい話だけじゃないよねってのが今回の記事。

後悔した点

お待たせいたしました。

酷評タイムです。というか僕のα6700に対するお悩み発表タイムです。

1. 撮っていて楽しくない

ほぼ唯一の問題がこれ。本当に撮影していて楽しくない。

その確たる原因はただ一つ、というか二つ。

ファインダー(とモニター)の画質がマジで悪い。

モニターはまだギリ許せる、でもファインダーお前はだめだ。

これだけ。本当にこれだけなんだけど、これが撮影体験をガチで最悪にしてる。

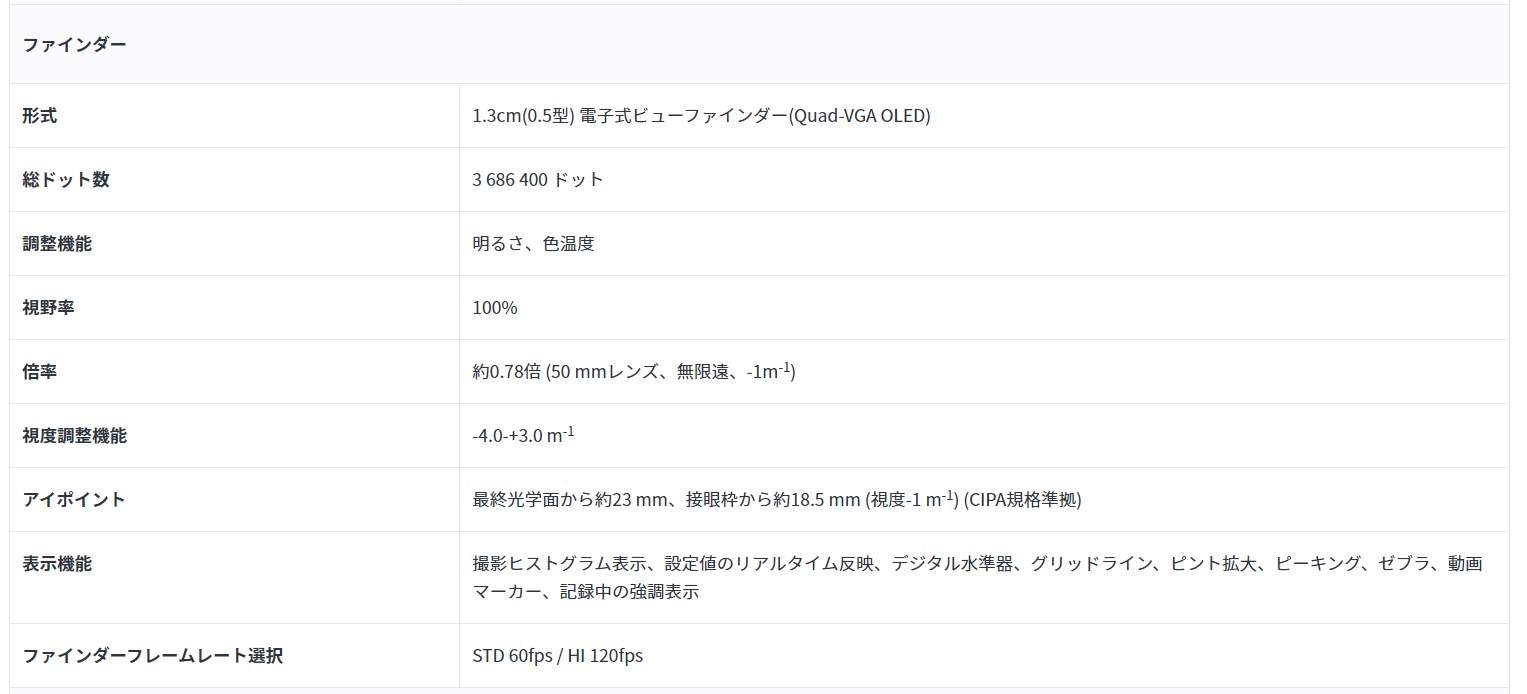

α6700のファインダードット数は約235万ドット。これはSONY α7C IIでも全く同じドット数。

対してこちらがファインダーがかなり綺麗と評判のSONY α7IVのファインダードット数で368万ドット。

数値だけ見てみれば約130万ドットしか変わらないが、この差がもう信じられない位デカすぎる。

編集ソフトで簡単に再現した撮影データとファインダーの見え方の比較。

実際にファインダー越しに撮影することは難しいので、編集ソフトで本当に軽く再現しただけだがニュアンスはかなり似ている気がする。

全体的にジャギジャギしていて、色収差も多く撮影体験がかなり最悪になってる。

背面モニターはこれほどではないが綺麗とは言えず、正直撮影データを見返した後で『え、こんなにきれいに撮れてたの?』って驚くぐらいファインダーと実際の撮影データが乖離してしまっている。

ミラーレスに移行するとなった時に、『これからはモニター見て撮影できるしファインダーなんか見なくていいや~!』なんて思ってたけど、全然違った。

ファインダーを覗いて撮影するって本当に素晴らしい体験というか、『あ、俺今カメラ持って撮影してんだな』って幸せを実感できる瞬間で、それがこんなジャギジャギしてるとファインダーを覗いて撮影する気がまるで起きない。

まあ今のミラーレス一眼、特にこのコンパクトタイプのカメラで「ファインダーを覗いて撮影する」なんて少数派なのかもしれない。でも、でも悔しいわ、、、

どこぞのカメラYouTuberが言ってた『カメラはスペックだけがすべてじゃない』ってマジだったんだなと実感。

見てる側は撮られたデータが全てなんだけど、撮ってる側は撮影しているときから完成したデータをすべて含めてカメラなんだな。

2. 4K 120p 4:2:2 10bitなんか撮らん

極論、使わない機能は要らない。

今の職種が映像に関わってることもあり、『将来的に4K 120pの動画とか撮る機会があるかもしれない』なんて思っていたけど個人使用でまずそんな機会はない。

商業的な使い方をするならまだしも、自己満足の使い方をするなら4K 60pで十分。

というか仕事をするなら尚更FX30とかFX3を選ぶだろうし、冷却機構を搭載していないα6700で長時間の撮影業務を行うのは無理がある。

さらには4K 4:2:2 10bitの時点で編集ソフトガックガクになるほど重たくなるのに、それを120枚なんか耐えられるはずもなく・・・

スローモーションも正直AfterEffectsでフレームブレンド×SpeedXとか使えば60p撮影さえすれば本物の120pには劣るものの、そこまで違和感のない120pスローモーションも作れるし、何なら4K 120p 4:2:2 10bitなんて撮影すればSDカード圧迫しすぎてすぐにいっぱいになっちゃう。

いや綺麗よ!?綺麗なの。4K 4:2:2 10bitは本当に綺麗なの。

でも、一般的な写真趣味の人間には要らないのよね。

3. 熱暴走(?)

これもかなり深刻な問題。

というか熱暴走なのかもわからないが、シャッターを切ると5秒ぐらい画面が真っ黒になって何も操作できなくなることが数回あった。

一回目は4K撮影を30分ほど行った後に数枚写真を撮った時に起こった。

で、問題なのが二回目。前15分は一切撮影していなかった状態で、電源を付けてシャッターを一回だけ切った時も画面が真っ黒になって撮影できなかったことがあった。

一回目は多分長時間の動画撮影による熱暴走だと分かるけど、二回目は本当によく分からん。外の気温も25℃ぐらいだったから40℃みたいな熱すぎるって訳でもないし、いったい何が原因なのか未だに分かってない。

しかし、これで神輿の撮影を逃した恨みはかなり大きい。許さん。

4. レンズ選びが難しすぎる

これはα6700の問題というよりAPS-C機全体の問題でもあるんだけど、むずない?

レンズの焦点距離もいちいち35mm換算するために1.5倍しなければならず、30mmのレンズで撮影しても、フルサイズ換算では45mmだったりする。

じゃあこれを動画撮影してトラッキングとかした時に、3Dソフト側のカメラ設定は30mm?45mm?

考えるだけでめんどくさいよな。

フルサイズと比べた時に、よく言われる「明るさが足りない」とか「ボケ感が少ない」とかは正直感じない。この二つに関しては十分すぎるほど明るいし、よくボケる。

しかしレンズのミリ数だけは許せない。こういうのを考えてるだけで鬱陶しい。

普通にフルサイズ買っておけばスペック通りの焦点距離だし、面倒くさいことを考える必要もなくなる。

さらにはボディとレンズのバランスもかなり気にするようになってしまう。

APS-C機はフルサイズ機と比べて比較的ボディサイズが小さく成る傾向にあり、その分レンズも小さく設計されることが多い。

しかし、今後フルサイズ機に移行すると考えるならレンズもフルサイズ用を買っておけば買い替えの手間がなくなるし、選択の幅も広がる。が、ボディサイズとアンバランスになったり、なんならボディ重量よりレンズのほうが重たいなんてことも頻繁に起こる。

高画質を選ぶか、持ち運びを選ぶか、かなり悩ましい選択。

あとAPS-C用レンズだからって特段安いわけでもない。いいレンズはAPS-Cだろうと普通に高い。

SEL1655Gなんか普通に13~15万ぐらいする。これでフルサイズ機に移行すればAPS-Cクロップ機能を使えば使用できるものの推奨されるものではないし、使い続けるのも酷な話だろう。

中古価格で言えばSEL24105Gのほうが安いし、APS-Cレンズで13万ってかなり強気な気がしてる。

ある種APS-C機のほうが覚悟のいる買い物だったのかもしれない。

今選ぶカメラの正解はなに?

これまで撮影してきて分かってきたことは、撮影体験と軽量は二者択一なのであると。

軽量を求めれば求めるほど撮影体験は劣るが、外へ持ち出すハードルは格段に下がる。

撮影体験を求めれば充実感は格段に増すが、外へ持ち出すハードルがかなり上がる。

そして外へ持ち出すハードルもそうだが、大きさって所有欲にも直結するのかもしれないと思ってきた。

α7IVは確かに大きい。でも持った瞬間にちゃんとカメラを持ってるって実感できるんですよね。

自動車がいい例だと思う。

燃費だけ追い求めれば軽自動車を選べばいいけど、実際は外観だったり、内装だったり、乗り心地だったり、大きさだったり、、、色々加味して全体的なバランスを見て取捨選択をしているわけじゃないですか。

例え選んだ車がどれだけ燃費が悪くても、車検代が高くても好きなら乗り続けるじゃないですか。スペックだけじゃ語れない愛というか癖ってやっぱあると思うんですよね。

結局スペック的にフルサイズだからどうとか、APS-Cだからどうとか極論関係ないと思うんです。

プロのフォトグラファーならAPS-Cでもすごく美しい写真を撮るだろうし、写真はじめたての素人がフルサイズ機を使ったってまずまずの写真にしか仕上がりません。

話を戻して、、、

個人的に外へ持ち出すハードルのラインが1kgだと思っていて、α7IVだとサイズ的にも重量的にもかなりオーバーしてしまう。

なんならα7IV × SEL24105Gなら本体658g + レンズ663gで合計1321g。約1.3kgと、もはやD7000の二の舞である。

でもα7IVのファインダーといい、シャッター音と言い、撮れる写真と言い理想と言えばそれまで。

実際に現物を触りに行ったが、かなり大きいし重い。これを毎日α6700の感じで持ち歩くのは億劫になるのは間違いない。

最近α7Vの発売も噂されているが、正直4軸チルト液晶とか必要ないし、AIプロセッシングユニットがもなくても十分ちゃんと追従してくれるというか、現時点でオーバースペックまである。

買うしかないのか、α7IV・・・